(画像/pixabay)

(動画/国立天文台)

こんにちわ![]()

星のCafe★プラネにようこそ![]()

このコーナーでは、季節毎に見える星や星座、

天体現象について、プラネタリウム風に

お伝えしていきたいと思います。

ぜひ、星や宇宙に興味がある方は、

ご覧くださいね☆彡

今回は5月の星空についてご案内します。

![]()

![]() 3年半ぶりの皆既月食に流星群と見応え抜群!

3年半ぶりの皆既月食に流星群と見応え抜群!![]()

![]()

新緑の鮮やかな緑に風薫5月ということで、清々しい季節になりましたね。

ですが、太平洋から湿った空気が入りやすく曇りや雨の日も増え、残念ながらお天気が安定しません。そんな5月の星空も、なかなか、スッキリと晴れない日が続きがちで、せっかくの貴重な天体イベントもお預けということも珍しくありません。

ですが、雲の合間を潜り抜けて、時折、顔を覗かせるお月様やお星さまたちの素敵な輝きに、思わず目が止まります。

とりわけ、流れる雲間から、チラリと顔を覗かせるお月様のシルエットや月の光が雲に反射する有り様は、さながら水墨画のようで、とても美しいものです。

今月は、そんなお月様が注目を浴びる5月26日に皆既月食があります。そのほかにも、ゴールデンウィーク明けには水瓶座ηエータ流星群も見られ、今年の5月は天体現象のアタリ月。今回のプラネでは、そうした皆既月食を含めて、5月に見頃を迎える星空をご紹介します。

![]() 5月5日~8日の連休明けの週末は、水瓶座η流星群が極大

5月5日~8日の連休明けの週末は、水瓶座η流星群が極大

水瓶座流星群は水瓶座の周辺を放射点とするη(エータ)とδ(デルタ)の2種類があります。ηエータ流星群は毎年、ゴールデンウィークに迎え、δデルタ流星群は7月中旬~8月中旬まで活発になる流星群。

ゴールデンウィーク明けの6日は、水瓶座ηエータ流星群が極大を迎えます。東から昇るみずがめ座が放射点で、6日の11時~12時頃が極大。極大を中心に前後、数日間(5日~7日)の未明が見頃になります。月明かりの条件は悪くはないので、お天気さえ良ければ、1時間に5個程度の流星が見られる予想。

それほど多くの流星が見られるわけではありませんが、深夜、東の空を見ながら流星に願いをかけてみましょう。

★彗星の塵が”密”になる場所が流星群のソース

今回の水瓶座η流星群の母体となるのはあのハレ―彗星。δ流星群はマックホルツ彗星と言われています。毎年、決まった時期に現われる流星群は、母体となる彗星から放出される塵が宇宙空間のある場所に”密集した帯”に地球が入ることで見られます。そして、大気圏に突入してくる、たくさんの塵が流星群となって見えます。地球が彗星の軌道に入る周期は、ほぼ毎年決まっているので、同じ時期に流星群が見えるわけです。

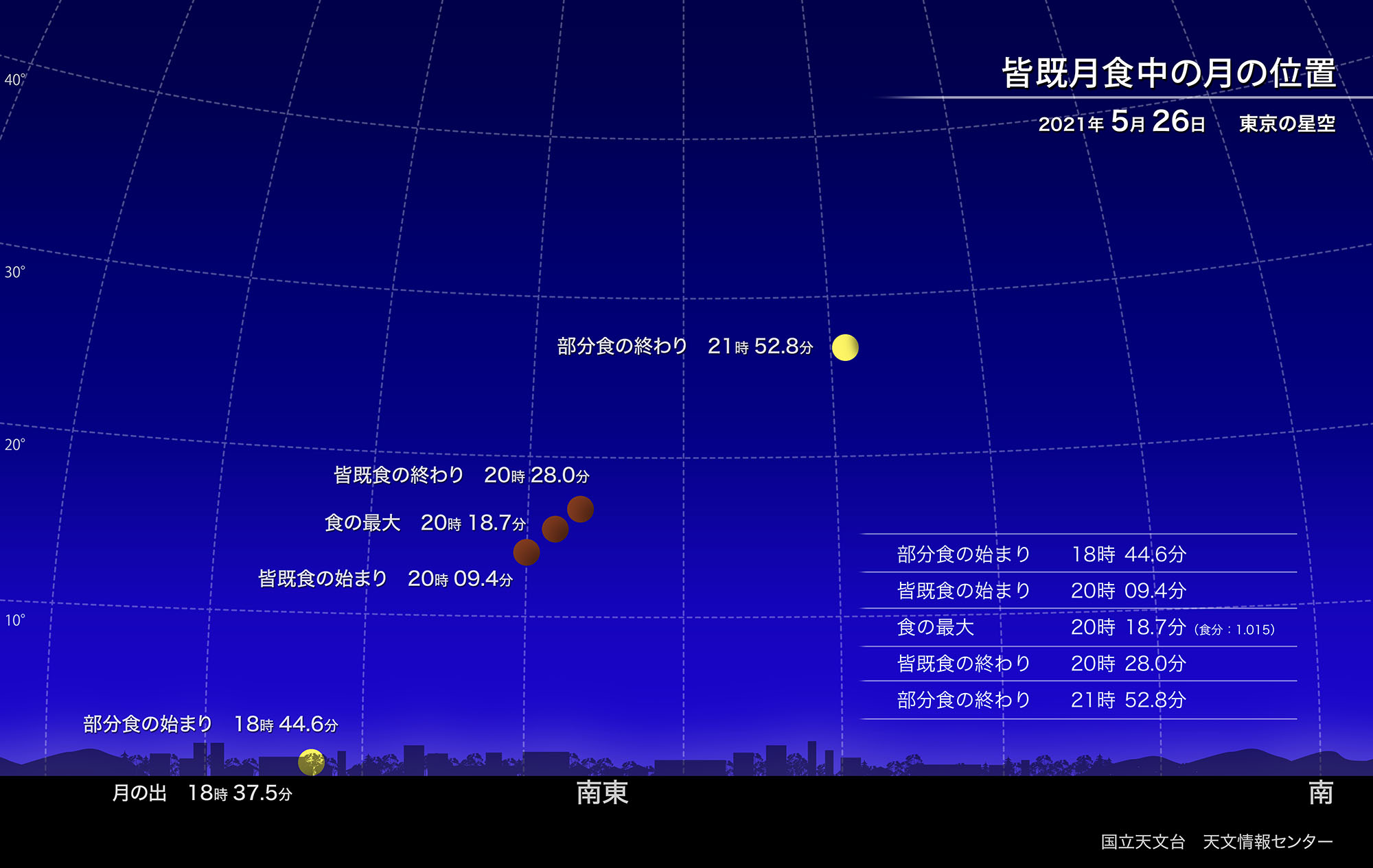

5月26日、皆既月食が起きます。前回の皆既月食は2018年1月31日ですから、約3年半ぶりとなる今回の月食は、地球に最も接近した状態で起きる、いわゆる『スーパームーン皆既月食』となります。(※スーパームーンは天文学の正式な用語ではなく、あくまでも占星術的に由来するもの/Wikipedia参照)

日本全国で月食が見られますが、とりわけ北海道~中部地方の西部、西日本では、月食が始まってから月が昇る

『月出帯食/げつしゅつたいしょく』になります。

皆既となった月は『赤銅色/しゃくどういろ』と呼ばれる、赤黒い色に染まり、ふだんは月明りで見えない月の背後には、漆黒の空間に星々が輝いて見え、皆既月食ならではの印象的な光景が見られるでしょう。

食の始めは18時44分頃なので、ぜひ、夕暮れの月食をお楽しみください。

![]() 部分食のスケジュール

部分食のスケジュール![]()

部分食の始まり 18時44分

皆既食の始まり 20時9分

食の最大 20時18分

皆既食の終わり 20時28分

部分食の終わり 21時52分

(画像/国立天文台)

★ 月蝕のしくみと、月が赤く見えるわけ

太陽と地球、月が並ぶとき、地球の陰に月が通過したときに、

月が暗くなったり欠けたようみに見えたりする現象を月食といいます。太陽が月にすっぽり隠れて、真っ暗になってしまう日食とは違い、皆既を迎えた月は『赤銅色/しゃくどういろ』と呼ばれる、

赤黒い神秘的な色に染まります。

これはには地球の大気が影響していて、太陽光が大気の中を通過する際、波長の長い赤い光は散乱されにくく、光は弱まりながらも大気を通過できます。この時、大気はレンズのような役目を果たし、太陽光が屈折されて、地球の影の内側に入り込んだ光が、

皆既食中の月面を照らし、赤黒い月に見えるのです。これは、朝日や夕日が赤く見えるのと同じ理屈なのです。簡単に言えば、

皆既食中の月は太陽光が地球の大気で屈折して赤い光となり、月面を照らし、夕焼けと同じような現象になるということです。

詳しい天文情報は国立天文台のサイトでご覧ください。

![]() 夏の星座がひっそりと輝く深夜に、星空散歩を楽しんで。

夏の星座がひっそりと輝く深夜に、星空散歩を楽しんで。

深夜に、ふと、南の空を見上げると、大きなさそり座が堂々と輝いている姿が見られます。

春~夏の深夜には、夏の星座が輝きますが、深夜は、街明かりの影響が少なく、空のコンデションもわりと良いので、スターウオッチングにはおすすめの時間。双眼鏡があれば、星空散歩を十分、満喫できるでしょう。とりわけ、天の川にある、さそり座~いて座付近を眺めると、たくさんの星が密になって輝く景色は、まさに宇宙の宝石箱のよう。いて座方向には天の川銀河の中心があり、様々な星団も、双眼鏡で十分に観察できます。深夜の静まりかえった夜空を眺めながら、あなただけのお気に入りの星を見つけるのも、また楽しいはずです。

![]() Let's

Let's![]() Find Your Star

Find Your Star![]() 春~夏の星座と星を見つけよう

春~夏の星座と星を見つけよう![]()

おおぐま座といえば、北斗七星として広く知られている有名な星座のひとつ。おおぐま座の腰から尻尾にかけて7つの星が、ひしゃくを逆さにしたような形で並び、『ひしゃく星』という和名で古くから知られています。全天88星座の中で、うみへび座、おとめ座に次いで大きな星座で、春の北の空高くに輝きます。うしかい座のアルクトゥルス、おとめ座のスピカと繋げれば春の大曲線を描きます。

北斗七星の伝承や伝説は世界中にたくさんあり、古くから呪術や信仰の対象として人々から神聖な星座として崇められています。

★おおぐま座の尻尾の星ミザール(Mizar)は、アルコル(Alcor)とペアの二重星

尻尾の部分の6番目の星・ミザール(Mizar)は、一見、星が一つにしか見えませんが、実はアルコル(Alcor)という伴星があります。この星は目が良い人であれば肉眼でも見えるので、古くから視力検査として使われていたそうです。双眼鏡や望遠鏡であれば、ふたつの星が並んで輝く姿が見えますが、視力に自信があれば、

額にシワを寄せて、これらの二重星を探してみてくださいね![]()

★北斗七星のひしゃくの先には北極星(ポラリスPolaris)が

おおぐま座の子供のこぐま座の尻尾の先にあたるα星が北極星(ポラリスPolaris)。地球の自転軸の延長にある『天の北極』付近にあるため、北極星の位置は時間が変わっても、ほとんど位置が変わることなく、北極星を見上げる地域により、その高さが変わります。夜空の星は、この北極星を中心に反時計回りをし、約24時間で一周しますが、北極星は季節や時間を問わず、ほとんどその位置を変えることがありません。

そのため、昔から方角や位置を知るための目印とされ、夜空に輝く星座を探し出すためにも大切な役目を果たす星なのです。

★北極星の見つけ方★

北の空にある北斗七星を見つけます。さらに、ひしゃくの先の部分を、5倍ほど先に延ばしていった先にある明るい星が、こぐま座の尻尾の先端の北極星。天に上げられた母グマのおおぐま座を追いかけるように、小さなひしゃく型のこぐま座があります。

こぐま座は暗い星が多いので、街明かりがある場所では見ずらいですが、新月の晩や暗い場所では、親子のクマの姿が見れるでしょう。

![]() 宇宙や天体について学べる制度

宇宙や天体について学べる制度![]()

【人気メニュー![]()

![]() 】

】

ぜひ、お待ちしております![]()

主催/問い合わせ『やいづ☆ほしびとの集い』

Natural Therapy & Treatment Salon

GLOBAL HARMONY SPIRITS

ナチュラル・セラピー&トリートメント・サロン

グローバル・ハーモニー・スピリッツ

フォーチュン・セラピスト 石井瑠香